始めに断っときます。型月厨ですが酷評方向です!

粗筋 兄、慎二を殺し最後の箍が外れた桜。彼我の戦力差に一度は圧倒される士郎だが、約束を守るため秘策を携え再び桜に挑む。

①媒体に合った強み:ノベルゲームの場合

どんなコンテンツであれ、媒体特性に合った表現が大事だと思うんですよ。それがType-Moonのノベルゲームであれば、グラフィックだった。竹内社長のキャラデザが秀逸という話だけではなく、Fate苦労話で語られる膨大な量の立ち絵、表情差分、CGショットにある。しかも以後の作品でもその路線を捨てなかった。

ファンディスクである「HA」では冒頭の肝試しパートの時点でCGショットや立ち絵の動き一段の進化が見えるし、橋上の対決シーンでは画の上にレイヤーが次々上書きされることで、静止画ながらアニメーションのような効果をもたらしている。それが極に達したのが「魔法使いの夜」。ノベルゲーも大分斜陽に差し掛かった時期にあってなお、静止画の連なりでどれだけ動的な魅せ方を出来るかを追求し尽くした作品だったワケです。

②媒体に合った強み:ufotable

では型月系譜の作品を多くアニメ化し、今作も制作したufotableの強みは何か、それは「人物のアクションをカメラがグリグリ追う躍動感」にあると提示します。静止した背景の中で人物が動くのではなく、突きや斬撃のモーションごとに細かく上下動する。驀直するシーンでは舐めるように地を這うアングルから横に回り込む。相手を飛び越える場合は、敵を追う視線に伴い一瞬天井や空が映る…など。

勿論これはufotableに限った表現ではありません。有名な例では「オトナ帝国の逆襲」における、階段を駆け上がるシーンがあります。同じ原恵一監督作では、「Miss Hokusai」で憤然と長屋横丁を駆ける下りもありましたね(FGOのお栄さんですよ!)。

しかしufotableが特異なのは、写実的な背景、霧や水滴などの自然表現、照明効果、キャラクターや彼らが放つ攻撃のまとう粒子や閃光といった異なる位相の映像表現が全て混在した状態で、カメラワークが動く点にあります。それを可能にしているのが徹底した内製化、各部の連携、デジタル映像部の3DCG技術などでして(ufotable digital teamのブログをご参照のほど)。

③HF三章のアクション:配分

今作のアクションは「配分が悪い」印象があります。確かにバーサーカー戦、セイバーオルタ戦は上述したような視点が動く快感に溢れています。特に斬撃でカチ上がった岩の上を縦横無尽に走る十数秒のアクションは白眉。でもそれらは、「盛り上がるところにしか配されてない」んですね。

HF1章ではランサーVSアサシン、セイバーVSライダーといったストーリー上省略さえ出来る小競り合いに、HF2章では士郎が桜に歩み寄るシーンのように非戦闘パートに配されている御蔭で、全体的に飽きが来ない作りだった。

引き換え3章では冒頭の桜強襲、中盤の言峰VSアサシンのバトルシーンではカッケェ動きを見せてくれない。結果、中盤まで画的な見せ場に欠いてしまっている。

例外を上げるなら35分辺りの士郎・イリヤの押し問答シーンですかね。士郎が立ち上がるのに合わせてぼやけた背景の模様が動く演出、細かくて好きです。

④HF3章のアクション:対言峰戦

勿論、全アクションに殺人的な作画クオリティは求められません。ですが、映画ならではの技法がありまして…それは「反復と変化」です。似ているけど微妙に異なる構図、正反対の動き、台詞の字句は同じだけれど印象や情感が違う…時間を空けて配されることで、人物の変化、成長、宿命を感じさせる。これは一定時間連続して観続ける映画ならではの技術であり、あの傑作アニメ『スパイダーマン:スパイダーバース』でも効果的に使われていました。

さて、問題の対言峰戦。ここは原作の最後にして至高の死闘なんです。互いに限界を超えた体で、文字通り骨身を削りながら拳を打ち合う。方向性は正反対ながら、完全に同質なもの同士の闘い。「つまるところ私とお前の戦いは…外敵との戦いではなく、自身を賭ける戦いということだ――!」の台詞で始まるバトル…ここを真正面から描かないから、決着が尻すぼみ且つなし崩しに終わってしまった。

ここで「反復と変化」が使えるんです。中盤のアインツベルン城脱出での共闘、或いは2人の殴り合い前半で、言峰に一定の格闘の型を取らせる。どう攻撃を躱し、衝撃をいなし、拳を打つのか。それを最終決着では士郎に取らせるんですよ。同質の存在だからこそ型=人としての在り方に順応し、越えられる。こうすれば「ここに立っているのが士郎だからこそ勝てた」っていうワンロジックになるじゃないですか、しかも言語的な説明でなく、純アクション的な魅せ方で。これこそがアニメ、これこそが映画の強みの筈でしょ!!!?

⑤反復と変化:蟲爺の顛末

言語的な説明と言えば、臓硯の死亡も冗長でしたね。士郎VS言峰のアクションをカットバックでぶつ切りにしたうえ、折角アニオリで描いた御三家のやり取りをもう一度長尺取るのは無粋。

ここでまた「反復と変化」ですよ。例えば霊脈での幻視シーンではユスティーツァの顔を敢えて映さない。回路に接続され、流れる血=肉体としての死に臓硯が哀惜と恐怖の表情を浮かべる。そうしたら、次は同じ構図ながらユスティーツァの穏やかな顔を一瞬映すだけで良い。表情=精神的な意味では、死は必ずしも絶望ではない…それを自身の死に際してふっと思い出せば、蟲爺への救いになる。だらだら台詞くっちゃべるよりこっちの方が映像的にスマートな演出じゃないですか?

⑥ファンとしての満足度

じゃあ型月厨として今作どやねん、と訊かれたら…?大満足ですよ!当たり前だろ!制作の皆様に感謝しかないし、不満言ったらバチ当たりますよ!

クラウディアや御三家は出るし、カレスコおじさんもチラ見する。士郎の精神を宿らせる器を探す遠坂姉妹と赤色青崎橙子がちらっとすれ違う。そして何よりバーサーカー戦ですよねぇ!「───ついて来れるか」の問答から梶浦アレンジのビートを刻んだ”Emiya”が流れて、「全工程投影完了――――是、射殺す百頭」。そりゃ発狂級に興奮しますよ!………でも、裏を返せばこれって分かる人にしか分からないネタ。

⑦一見さんお断り

先にも言ったように、今作は割と台詞の直接表現が多い。と同時に実は設定、特にバトルの決着や事の趨勢に関わるところの理屈立ては「皆知ってる態」で省略されてませんか?

何でルールブレイカーで刺したら黒桜から聖杯剥がせるの?とか、何で士郎は体中から剣が生えてスペースゴジラになってるの?とか、士郎とエミヤは腕の貸し借り以上に因縁深いの?とか、ちょいキャラっぽいセイバーの死に士郎は凄絶な表情し過ぎじゃない?とか…少なくともHF3部作内で、論理的説明はないですよね?

劇場アニメ的な快感は減退、コアファン向けネタ、理屈の省略。以上が重なって、今作は一見さんお断り映画になってしまったと思います。

⑧何故一見さんお断りではいけないのか:2017~2020年という時代

ファンムービー自体は否定しません。劇場版って本来そういうものですし。でも、殊Fate本編の、それもこの時期の劇場版としては失敗だったと思うんですよね。

「UBW」の2クール目終了から1か月、スマホアプリのFGOが開始しました。メンテ明けからのメンテ、隙有らばワイバーンのクソシナリオという初期の苦難を乗り越え、今やセルラン上位常連、熱心なファンのつくメガコンテンツに成長したワケじゃないですか。

勿論本家Fateも怪物コンテンツです。Type-Moonはメディアミックスや派生作品で世界観を大事にする作り手なのは百も承知。でも本家発売から15年経った一方で、型月作品に触れるきっかけがFGOという若年層は確実に増えているワケで。それこそ今のスマホ世代は、ビデオテープって知らないんですよ!(最新イベネタ)

⑨結びに

FGOからfate世界にハマって、原作に興味が出てきた若い世代。そんな無垢な彼らを皆仲良く型月沼に沈めるためには、劇場映画はうってつけ!だからこそ劇場版HFは間口の広い作品であるべきだったと言いたい。

「魔術のある世界で、魔術師が古今の英霊を戦い合わせる」というぼんやりした認識でも納得できる話運び。それすらなくとも純アクション的な興奮だけで持って行ける力強さ。それらを今作に求めるのは、過大でしょうか?

以上、4千字評でした。

勿論ね、9/4からのMX4Dも観に行きますよ!伝奇アニメとかダセェじゃんとか低レベルな評ではないので、ファンの人は怒らないでね。それと本編未プレイ勢や、映画ファンの意見も聞きたいところですね。

粗筋 兄、慎二を殺し最後の箍が外れた桜。彼我の戦力差に一度は圧倒される士郎だが、約束を守るため秘策を携え再び桜に挑む。

①媒体に合った強み:ノベルゲームの場合

どんなコンテンツであれ、媒体特性に合った表現が大事だと思うんですよ。それがType-Moonのノベルゲームであれば、グラフィックだった。竹内社長のキャラデザが秀逸という話だけではなく、Fate苦労話で語られる膨大な量の立ち絵、表情差分、CGショットにある。しかも以後の作品でもその路線を捨てなかった。

ファンディスクである「HA」では冒頭の肝試しパートの時点でCGショットや立ち絵の動き一段の進化が見えるし、橋上の対決シーンでは画の上にレイヤーが次々上書きされることで、静止画ながらアニメーションのような効果をもたらしている。それが極に達したのが「魔法使いの夜」。ノベルゲーも大分斜陽に差し掛かった時期にあってなお、静止画の連なりでどれだけ動的な魅せ方を出来るかを追求し尽くした作品だったワケです。

②媒体に合った強み:ufotable

では型月系譜の作品を多くアニメ化し、今作も制作したufotableの強みは何か、それは「人物のアクションをカメラがグリグリ追う躍動感」にあると提示します。静止した背景の中で人物が動くのではなく、突きや斬撃のモーションごとに細かく上下動する。驀直するシーンでは舐めるように地を這うアングルから横に回り込む。相手を飛び越える場合は、敵を追う視線に伴い一瞬天井や空が映る…など。

勿論これはufotableに限った表現ではありません。有名な例では「オトナ帝国の逆襲」における、階段を駆け上がるシーンがあります。同じ原恵一監督作では、「Miss Hokusai」で憤然と長屋横丁を駆ける下りもありましたね(FGOのお栄さんですよ!)。

しかしufotableが特異なのは、写実的な背景、霧や水滴などの自然表現、照明効果、キャラクターや彼らが放つ攻撃のまとう粒子や閃光といった異なる位相の映像表現が全て混在した状態で、カメラワークが動く点にあります。それを可能にしているのが徹底した内製化、各部の連携、デジタル映像部の3DCG技術などでして(ufotable digital teamのブログをご参照のほど)。

③HF三章のアクション:配分

今作のアクションは「配分が悪い」印象があります。確かにバーサーカー戦、セイバーオルタ戦は上述したような視点が動く快感に溢れています。特に斬撃でカチ上がった岩の上を縦横無尽に走る十数秒のアクションは白眉。でもそれらは、「盛り上がるところにしか配されてない」んですね。

HF1章ではランサーVSアサシン、セイバーVSライダーといったストーリー上省略さえ出来る小競り合いに、HF2章では士郎が桜に歩み寄るシーンのように非戦闘パートに配されている御蔭で、全体的に飽きが来ない作りだった。

引き換え3章では冒頭の桜強襲、中盤の言峰VSアサシンのバトルシーンではカッケェ動きを見せてくれない。結果、中盤まで画的な見せ場に欠いてしまっている。

例外を上げるなら35分辺りの士郎・イリヤの押し問答シーンですかね。士郎が立ち上がるのに合わせてぼやけた背景の模様が動く演出、細かくて好きです。

④HF3章のアクション:対言峰戦

勿論、全アクションに殺人的な作画クオリティは求められません。ですが、映画ならではの技法がありまして…それは「反復と変化」です。似ているけど微妙に異なる構図、正反対の動き、台詞の字句は同じだけれど印象や情感が違う…時間を空けて配されることで、人物の変化、成長、宿命を感じさせる。これは一定時間連続して観続ける映画ならではの技術であり、あの傑作アニメ『スパイダーマン:スパイダーバース』でも効果的に使われていました。

さて、問題の対言峰戦。ここは原作の最後にして至高の死闘なんです。互いに限界を超えた体で、文字通り骨身を削りながら拳を打ち合う。方向性は正反対ながら、完全に同質なもの同士の闘い。「つまるところ私とお前の戦いは…外敵との戦いではなく、自身を賭ける戦いということだ――!」の台詞で始まるバトル…ここを真正面から描かないから、決着が尻すぼみ且つなし崩しに終わってしまった。

ここで「反復と変化」が使えるんです。中盤のアインツベルン城脱出での共闘、或いは2人の殴り合い前半で、言峰に一定の格闘の型を取らせる。どう攻撃を躱し、衝撃をいなし、拳を打つのか。それを最終決着では士郎に取らせるんですよ。同質の存在だからこそ型=人としての在り方に順応し、越えられる。こうすれば「ここに立っているのが士郎だからこそ勝てた」っていうワンロジックになるじゃないですか、しかも言語的な説明でなく、純アクション的な魅せ方で。これこそがアニメ、これこそが映画の強みの筈でしょ!!!?

⑤反復と変化:蟲爺の顛末

言語的な説明と言えば、臓硯の死亡も冗長でしたね。士郎VS言峰のアクションをカットバックでぶつ切りにしたうえ、折角アニオリで描いた御三家のやり取りをもう一度長尺取るのは無粋。

ここでまた「反復と変化」ですよ。例えば霊脈での幻視シーンではユスティーツァの顔を敢えて映さない。回路に接続され、流れる血=肉体としての死に臓硯が哀惜と恐怖の表情を浮かべる。そうしたら、次は同じ構図ながらユスティーツァの穏やかな顔を一瞬映すだけで良い。表情=精神的な意味では、死は必ずしも絶望ではない…それを自身の死に際してふっと思い出せば、蟲爺への救いになる。だらだら台詞くっちゃべるよりこっちの方が映像的にスマートな演出じゃないですか?

⑥ファンとしての満足度

じゃあ型月厨として今作どやねん、と訊かれたら…?大満足ですよ!当たり前だろ!制作の皆様に感謝しかないし、不満言ったらバチ当たりますよ!

クラウディアや御三家は出るし、カレスコおじさんもチラ見する。士郎の精神を宿らせる器を探す遠坂姉妹と

⑦一見さんお断り

先にも言ったように、今作は割と台詞の直接表現が多い。と同時に実は設定、特にバトルの決着や事の趨勢に関わるところの理屈立ては「皆知ってる態」で省略されてませんか?

何でルールブレイカーで刺したら黒桜から聖杯剥がせるの?とか、何で士郎は体中から剣が生えてスペースゴジラになってるの?とか、士郎とエミヤは腕の貸し借り以上に因縁深いの?とか、ちょいキャラっぽいセイバーの死に士郎は凄絶な表情し過ぎじゃない?とか…少なくともHF3部作内で、論理的説明はないですよね?

劇場アニメ的な快感は減退、コアファン向けネタ、理屈の省略。以上が重なって、今作は一見さんお断り映画になってしまったと思います。

⑧何故一見さんお断りではいけないのか:2017~2020年という時代

ファンムービー自体は否定しません。劇場版って本来そういうものですし。でも、殊Fate本編の、それもこの時期の劇場版としては失敗だったと思うんですよね。

「UBW」の2クール目終了から1か月、スマホアプリのFGOが開始しました。

勿論本家Fateも怪物コンテンツです。Type-Moonはメディアミックスや派生作品で世界観を大事にする作り手なのは百も承知。でも本家発売から15年経った一方で、型月作品に触れるきっかけがFGOという若年層は確実に増えているワケで。それこそ今のスマホ世代は、ビデオテープって知らないんですよ!(最新イベネタ)

⑨結びに

FGOからfate世界にハマって、原作に興味が出てきた若い世代。そんな無垢な彼らを皆仲良く型月沼に沈めるためには、劇場映画はうってつけ!だからこそ劇場版HFは間口の広い作品であるべきだったと言いたい。

「魔術のある世界で、魔術師が古今の英霊を戦い合わせる」というぼんやりした認識でも納得できる話運び。それすらなくとも純アクション的な興奮だけで持って行ける力強さ。それらを今作に求めるのは、過大でしょうか?

以上、4千字評でした。

勿論ね、9/4からのMX4Dも観に行きますよ!伝奇アニメとかダセェじゃんとか低レベルな評ではないので、ファンの人は怒らないでね。それと本編未プレイ勢や、映画ファンの意見も聞きたいところですね。

![映画『Fate/stay night[Heaven’s Feel]』Ⅲ.spring songについて大いに語る](https://diarynote.jp/data/blogs/m/20200820/111857_202008202313364863_1.jpg)

![映画『Fate/stay night[Heaven’s Feel]』Ⅲ.spring songについて大いに語る](https://diarynote.jp/data/blogs/m/20200820/111857_202008202313364863_2.jpg)

コメント

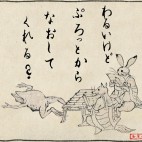

なんかFGO流行ってるし、どうせなら一番最初から観るか。ちょうど映画あるし

↓

桜との日常パートからいつの間にかセイバーが隣にいて戦っていた。意味わからん。死亡。

↓

仕方なくスマホ版Stay Night課金する。

なおStay Nightは桜派です←

ただ最終章でも完全に内輪向け、その割に台詞の大演説大会されると「あちゃー…映画的にどうなの…」って感じにはなります。