今年現状1・2位。

粗筋 映画の都、ニャリウッド。内向的な青年ジーン・フィニはいつか映画を作ることを夢見ながら、天才プロデューサー・ポンポネットのアシスタントとして働いていた。ある日ポンポさんからCM制作を任され、没頭するジーン。そのセンスにほれ込んだポンポさんは、彼を新作映画の監督に抜擢。主演2人にレジェンド俳優のマーティン、新人女優のナタリーを起用し、映画制作は幕を開く。

①作品概説

原作は杉谷庄吾(人間プラモ)の同名漫画。pixiv上での公開直後から話題沸騰、書籍化・シリーズ化に加え、今回劇場映画化を果たしました。

劇場アニメ『映画大好きポンポさん』は6/4(金)に封切。公開は僅か60館ながら満員大入り、世評も概ね絶賛ムード。…なんですが、原作ファンの一部から激怒も出ており、評価が二分されている印象。

僕個人は大絶賛派なんですが、原作6巻・映画見比べてブチギレる人が出るのも理解できるところ。改変ポイントを「創作と才能」というテーマでこれから語って行こうと思います。

②漫画『映画大好きポンポさん』の魅力

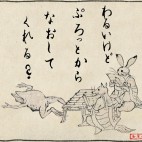

「このマンガがすごい!」に入賞するなど、評価の高い原作。卓抜したキャラクター作り、ロジカルでテンポの良いサクセスストーリー、具体性がありつつも他媒体にも通じるコンテンツ作りの骨格説明…。特徴を上げればキリがないですが、僕個人は「表現の引き出しが半端ない」ところに惹かれました。ページをめくるごとに感動があるんですよ。

見れば分かる通り、原作の画はデフォルメが効いています。ですがふとした時に、精緻に描き込まれた背景だったり、色彩と光に満ち溢れた一枚画が目に飛び込んで来る。普通の漫画では単に奇をてらった表現になるところを、ファインダー越しに現れる「何かとても綺麗で…神々しい…光溢れる」瞬間として描き出すことで、必然性が生まれている。

これって、MANGAにしか出来ない表現だと思うんですよね。映像作品でモノクロ尽くしにしたり写実とデフォルメを行き来したりすれば、意識高い系に見られてしまう。前ページの最終コマ・次ページの第一コマで落差を生むのはネームの基本ですが、世界の電子書籍潮流である「縦スクロール」ではこの感動は生じえない。横向き・ページめくり(送り)ならではの機能です。

それでは次に、劇場アニメ「ポンポさん」の特徴に目を移しましょう。

③劇場アニメ『映画大好きポンポさん』

今作には映画・映像ならではの魅力があります。

先ずはポンポさんの犯罪的可愛さ。ジーンの突飛な発想に一瞬キョトンとした表情を見せ、若干上目遣いでニヤリとする。童女のようにはしゃぐ際には、ワンピの袖から脇チラする…といった具合に。この辺りは足立氏のキャラデザ、『この世界の片隅に』組のアニメスタジオ「CLAP」ならではといったところ。

他には『セッション』のシンバル投げ(恫喝)・『ガンズアキンボ』ポスターなどの映画ネタがあれば、多様なワイプ・クロスカッティング・スプリットスクリーン・モンタージュ・ソールバス風のタイポグラフィといった映画技法などもふんだんに盛り込まれています。

ですが、それ以上に制作現場風景の情報量に目を奪われました。役者が演じるステージの外側には照明が、カメラが、配線が、足場が、資材や台車がある。スタジオの外には控室用のトレーラーがあり、屋外撮影ではドリーレーン・ドリーカメラが演技を追う…など。引きの画を見せる際に、そうしたディティールで映画には多くの人が携わっていると見せられるのは、映画ならではと言えるでしょう。

④原作への不満:大天才の群像劇

ここから原作への不満を述べるので、ファンは回れ右して下さい。漫画「ポンポさん」、凡人が一人も視界に入らないんですよ。

主人公のジーンは度を越えた映画バカです。「幸福は創造の敵、満たされない者こそ精神世界の深さがある…」とポンポさんはジーンの素質を見抜き、監督に抜擢していく。「不適合者/オタク/マイノリティーが偉業を成す」…定番ですよね。でも、自己実現と呼ぶには過ぎた社会的成功が待っている。

映画が好きといっても、体系的な教育を受けていない。その世界に入って下積みが長いワケでもない。けれど彼は20代(ひょっとしたら10代?)でのデビュー作でニャカデミー賞(世界最高権威)を総ナメにする。主演女優のナタリーにしてもそうです。役そのものが彼女へのアテガキにせよ、演技経験0の田舎娘がこれまた新人女優賞を取る。結局のところ、才能があったとしか呼べない成功を果たす。

漫画なら未だ良いんです。本筋はスラップスティックな会話劇なのだし、読んでる途中で休憩することも出来る。けれど90分イッキ見の映画で只管成功譚が続いたのでは、鼻持ちならない自慢話になってしまう。枝葉末節を増やして間延びさせるか、不遇だった過去話をアタマにつけてカタルシスに昇華させるか、映画ではいずれか手段は必要になってくる。ではどうだったかというと…。

⑤映画におけるジーン:「狂気」の定義

原作も映画も、ジーンはある種の狂人です。…けれど、その捉え方ははっきりと違う。

漫画のジーンは「ファンの語源はファナティック、つまりは好きを突き詰めた」「彼はプラトーを越えた」(大半の人間は限界を感じると努力を止めるが、一流は無為に思える努力を続け壁を突き破る)の言葉が示すように、一途なんですよ。好き過ぎて、他のことになんか目が行かない。

一方の映画における狂気とは、「覚悟と選択」を意味しています。平尾監督がインタビューで

自己の核たる部分での挫折だからこそ、それはヤマ場になり成長となる。劇中劇とジーン自身をダブらせながら「あの日のアリアが/僕にはあの画が必要なんだ」と土下座から啖呵を切るシーンにも、重みが生まれる。

⑥映画オリキャラ、アラン

はい、ファンブチギレのオリキャラ、アランくんの話に移ります。

「夢を諦めなければ、きっと叶う」。うーん、良い言葉ですよね。原作者さんも、ほぼ同じことをパンフ後書きで仰ってます。でも、万人が望んだ夢を、望んだ形で叶えられるのでしょうか。僕は努力至上信仰に否定的です。

映画でも「信じ抜け」だの、尤もな美辞麗句を挙げるヤツいますよね。でも、(映画版)『BECK』だの、『~のプペル』だの心底愚かしい作品は「あ、才能がなかった(信じられなかった)んだ。じゃあ、排除されても仕方ないよね」と零れ落ちた人間を「敵」として描くんですよ。死ねや!

そういう愚作と対照的な一作を紹介します。三浦しをん原作、映画化・アニメ化もされた小説『舟を編む』です。この作品で僕が一番胸打たれたのは、西岡という青年です。人当たりが良く、何事もそつなく器用に片づける。主人公の馬締を、うだつの上がらない変人程度にしか思っていなかった。でも、辞書編纂の仕事に馬締が加わった時に、初めて気づくんですね。「あ、こいつは天才だ。俺は一生追いつけないんだ」と。けれど、彼は諦めなかった。

創造の中心に才能があることを自覚しながらも「俺にしかできないことを成し遂げて、あいつの度肝を抜かしてやる」と、編集部と人を繋ぐ仕事に注力。馬締には出来ない仕事で辞書編纂を支える。

この点で、映画版ポンポさんは『舟を編む』とも似ています。ハイスクール時代、アランはジーンに「下ばっかり向いてないで、前を向いていろよ。じゃないと、大事なものを落っことすぞ」とアドバイスする。しかし、社会経験を経て再会した際には、立場が逆になっているんですね。カフェテラスの場面で、光射す席から若き天才監督ジーンが語りかけ、誇れるものがないと悟ったアランは影から相槌を返すだけ。

けれど、アランもまた絶望しなかった。ジーンが編集作業で苦悩し、納期に間に合わず投資家が一斉に手を引いてしまう。資金難に陥る制作会社を救ったのが、アランの申し出だった。

彼は企画会議の場で、ペーターゼンフィルムへの融資を上申。会議の無断生配信によって稟議の握り潰しを許さない言質取りをする。夢を語る一方で、エゲツなさもあって良い。

今作において、才能のある人間はキャラの輪郭線が色で滲む演出を施されています。半ば恫喝じみた奇手で稟議を押し通した瞬間、アランの輪郭線もまた青い光が滲みだす(ジーンの赤い光とはまた別です)。彼もまた、彼にしか出来ない仕事で創作に貢献できた。

⑦アラン(と映画業界、および世間一般)

なぜ、改変しなければならないのか?それはこれが「映画」にまつわる物語を、「映画で」語るからです。

プロデューサー、監督、脚本、主演俳優、カメラマン…。原作ポンポさんシリーズで取り上げられるのは、花形のお仕事です。でも、映画はそれだけじゃない。原作2巻において、ホテルの手配、ケータリング、カメラクレーンの操作技師などは(一流だからという理由だけで)さも創造性のないものとして扱われる。そうですかね???

ハリウッド映画は分業の世界です。主演どころの演技以外の演出・考証を担う第二班がある。スタッフ・機材を運送するドライバーが居る。アクション映画には数限りないCGアーティストが居る。自然ロケやスタントには医療班が同行する。花形のお仕事と違って、人員に替えは効くかもしれない。でも、機能としては必要なんですよ。「俺独りの作品です!」なんて言えるの、『JUNK HEAD』の堀監督だけでしょ。

本作中盤、雨天のシーンが印象的です。ジーンが脚本にない画を思いつき撮影に入るまでは原作と同じですが、現場で監督のアイデアに次々提案が投げかけられていく。「俺が屋根から転落するのはどうかな」「ヤギが顔を舐めれば、彼が変わるきっかけになる」「それなら私、転べるように地面整えときますね」。アランと同じく、裏方の力によって作品が前に行くことだってある。

⑧ポンポさん

原作において、ポンポさんはジーンに輪をかけた超天才です。現役高校生で制作会社の全権を取り仕切り、自分で監督・脚本も出来るという万能人。

映画も設定上は同じなのですが、最後の扱い方が違う。インタビュー記事で『紅の豚』のポルコ・ロッソが例に挙げられるように、彼女は理想の具現化=成長の止まった存在だった。けれど、完成したフィルムを観て感化されることで、彼女もまた成長を始めた。天才にさえも、孤独ではなく救済の余地が残されているやさしさ。

言葉に人生が乗っかってる分、原作2巻の「ポンポさん、映画大好き」より、映画版の「君の映画、大好きだぞ」に僕は深さを感じます。

⑨結びに

解釈違い。…そう言われると返す言葉もないです。原作者が来場者プレゼント用に書き下ろした漫画では、「ジーンは高校生から映画にハマり、脳内で上映会を開ける直観像記憶能力を開花させた」下りがあり、ジーン=大天才の認識が深まるばかり。監督曰く杉谷氏とのオリキャラ交渉はすんなり行ったそうなんだけど…ホンマかなぁ…。

ですが、僕はこの映画版をこそ支持します。何故なら多くの「天才ではなかった」人が関わり、観客の大多数もまた「天才ではなかった」人。映画がそういう芸術だからこそ、今作は幅広い共感を生むと思うので。

はい、6千字評でした。原作は漫画としてむっちゃ面白いけど、人間ドラマとしては結構嫌いな部類。そんなワケで、対比するたびに映画アゲ↑になっちゃいました。

この才能と人生に関する話は以前『2分の1の魔法』評と大体同じ。

https://magiclazy.diarynote.jp/202008270239023291/

粗筋 映画の都、ニャリウッド。内向的な青年ジーン・フィニはいつか映画を作ることを夢見ながら、天才プロデューサー・ポンポネットのアシスタントとして働いていた。ある日ポンポさんからCM制作を任され、没頭するジーン。そのセンスにほれ込んだポンポさんは、彼を新作映画の監督に抜擢。主演2人にレジェンド俳優のマーティン、新人女優のナタリーを起用し、映画制作は幕を開く。

①作品概説

原作は杉谷庄吾(人間プラモ)の同名漫画。pixiv上での公開直後から話題沸騰、書籍化・シリーズ化に加え、今回劇場映画化を果たしました。

劇場アニメ『映画大好きポンポさん』は6/4(金)に封切。公開は僅か60館ながら満員大入り、世評も概ね絶賛ムード。…なんですが、原作ファンの一部から激怒も出ており、評価が二分されている印象。

僕個人は大絶賛派なんですが、原作6巻・映画見比べてブチギレる人が出るのも理解できるところ。改変ポイントを「創作と才能」というテーマでこれから語って行こうと思います。

②漫画『映画大好きポンポさん』の魅力

「このマンガがすごい!」に入賞するなど、評価の高い原作。卓抜したキャラクター作り、ロジカルでテンポの良いサクセスストーリー、具体性がありつつも他媒体にも通じるコンテンツ作りの骨格説明…。特徴を上げればキリがないですが、僕個人は「表現の引き出しが半端ない」ところに惹かれました。ページをめくるごとに感動があるんですよ。

見れば分かる通り、原作の画はデフォルメが効いています。ですがふとした時に、精緻に描き込まれた背景だったり、色彩と光に満ち溢れた一枚画が目に飛び込んで来る。普通の漫画では単に奇をてらった表現になるところを、ファインダー越しに現れる「何かとても綺麗で…神々しい…光溢れる」瞬間として描き出すことで、必然性が生まれている。

これって、MANGAにしか出来ない表現だと思うんですよね。映像作品でモノクロ尽くしにしたり写実とデフォルメを行き来したりすれば、意識高い系に見られてしまう。前ページの最終コマ・次ページの第一コマで落差を生むのはネームの基本ですが、世界の電子書籍潮流である「縦スクロール」ではこの感動は生じえない。横向き・ページめくり(送り)ならではの機能です。

それでは次に、劇場アニメ「ポンポさん」の特徴に目を移しましょう。

③劇場アニメ『映画大好きポンポさん』

今作には映画・映像ならではの魅力があります。

先ずはポンポさんの犯罪的可愛さ。ジーンの突飛な発想に一瞬キョトンとした表情を見せ、若干上目遣いでニヤリとする。童女のようにはしゃぐ際には、ワンピの袖から脇チラする…といった具合に。この辺りは足立氏のキャラデザ、『この世界の片隅に』組のアニメスタジオ「CLAP」ならではといったところ。

他には『セッション』のシンバル投げ(恫喝)・『ガンズアキンボ』ポスターなどの映画ネタがあれば、多様なワイプ・クロスカッティング・スプリットスクリーン・モンタージュ・ソールバス風のタイポグラフィといった映画技法などもふんだんに盛り込まれています。

ですが、それ以上に制作現場風景の情報量に目を奪われました。役者が演じるステージの外側には照明が、カメラが、配線が、足場が、資材や台車がある。スタジオの外には控室用のトレーラーがあり、屋外撮影ではドリーレーン・ドリーカメラが演技を追う…など。引きの画を見せる際に、そうしたディティールで映画には多くの人が携わっていると見せられるのは、映画ならではと言えるでしょう。

④原作への不満:大天才の群像劇

ここから原作への不満を述べるので、ファンは回れ右して下さい。漫画「ポンポさん」、凡人が一人も視界に入らないんですよ。

主人公のジーンは度を越えた映画バカです。「幸福は創造の敵、満たされない者こそ精神世界の深さがある…」とポンポさんはジーンの素質を見抜き、監督に抜擢していく。「不適合者/オタク/マイノリティーが偉業を成す」…定番ですよね。でも、自己実現と呼ぶには過ぎた社会的成功が待っている。

映画が好きといっても、体系的な教育を受けていない。その世界に入って下積みが長いワケでもない。けれど彼は20代(ひょっとしたら10代?)でのデビュー作でニャカデミー賞(世界最高権威)を総ナメにする。主演女優のナタリーにしてもそうです。役そのものが彼女へのアテガキにせよ、演技経験0の田舎娘がこれまた新人女優賞を取る。結局のところ、才能があったとしか呼べない成功を果たす。

漫画なら未だ良いんです。本筋はスラップスティックな会話劇なのだし、読んでる途中で休憩することも出来る。けれど90分イッキ見の映画で只管成功譚が続いたのでは、鼻持ちならない自慢話になってしまう。枝葉末節を増やして間延びさせるか、不遇だった過去話をアタマにつけてカタルシスに昇華させるか、映画ではいずれか手段は必要になってくる。ではどうだったかというと…。

⑤映画におけるジーン:「狂気」の定義

原作も映画も、ジーンはある種の狂人です。…けれど、その捉え方ははっきりと違う。

漫画のジーンは「ファンの語源はファナティック、つまりは好きを突き詰めた」「彼はプラトーを越えた」(大半の人間は限界を感じると努力を止めるが、一流は無為に思える努力を続け壁を突き破る)の言葉が示すように、一途なんですよ。好き過ぎて、他のことになんか目が行かない。

一方の映画における狂気とは、「覚悟と選択」を意味しています。平尾監督がインタビューで

映画制作版の『セッション』にしたいと語るようと語るように、本作は『セッション』と似ています。好きで飛び込んだ業界なのに、いつの間にか憎悪や苦痛や自己嫌悪が生まれていく。それでもなお「ほどほどの幸せ」に安住するワケにはいかない。人生の選択肢の消去と、編集画面での「Delete」キーの押し下げ。二つをダブらせながら、彼は自覚的に痛みを伴いながら純化していく。

自己の核たる部分での挫折だからこそ、それはヤマ場になり成長となる。劇中劇とジーン自身をダブらせながら「あの日のアリアが/僕にはあの画が必要なんだ」と土下座から啖呵を切るシーンにも、重みが生まれる。

⑥映画オリキャラ、アラン

はい、ファンブチギレのオリキャラ、アランくんの話に移ります。

「夢を諦めなければ、きっと叶う」。うーん、良い言葉ですよね。原作者さんも、ほぼ同じことをパンフ後書きで仰ってます。でも、万人が望んだ夢を、望んだ形で叶えられるのでしょうか。僕は努力至上信仰に否定的です。

映画でも「信じ抜け」だの、尤もな美辞麗句を挙げるヤツいますよね。でも、(映画版)『BECK』だの、『~のプペル』だの心底愚かしい作品は「あ、才能がなかった(信じられなかった)んだ。じゃあ、排除されても仕方ないよね」と零れ落ちた人間を「敵」として描くんですよ。死ねや!

そういう愚作と対照的な一作を紹介します。三浦しをん原作、映画化・アニメ化もされた小説『舟を編む』です。この作品で僕が一番胸打たれたのは、西岡という青年です。人当たりが良く、何事もそつなく器用に片づける。主人公の馬締を、うだつの上がらない変人程度にしか思っていなかった。でも、辞書編纂の仕事に馬締が加わった時に、初めて気づくんですね。「あ、こいつは天才だ。俺は一生追いつけないんだ」と。けれど、彼は諦めなかった。

創造の中心に才能があることを自覚しながらも「俺にしかできないことを成し遂げて、あいつの度肝を抜かしてやる」と、編集部と人を繋ぐ仕事に注力。馬締には出来ない仕事で辞書編纂を支える。

この点で、映画版ポンポさんは『舟を編む』とも似ています。ハイスクール時代、アランはジーンに「下ばっかり向いてないで、前を向いていろよ。じゃないと、大事なものを落っことすぞ」とアドバイスする。しかし、社会経験を経て再会した際には、立場が逆になっているんですね。カフェテラスの場面で、光射す席から若き天才監督ジーンが語りかけ、誇れるものがないと悟ったアランは影から相槌を返すだけ。

けれど、アランもまた絶望しなかった。ジーンが編集作業で苦悩し、納期に間に合わず投資家が一斉に手を引いてしまう。資金難に陥る制作会社を救ったのが、アランの申し出だった。

彼は企画会議の場で、ペーターゼンフィルムへの融資を上申。会議の無断生配信によって稟議の握り潰しを許さない言質取りをする。夢を語る一方で、エゲツなさもあって良い。

今作において、才能のある人間はキャラの輪郭線が色で滲む演出を施されています。半ば恫喝じみた奇手で稟議を押し通した瞬間、アランの輪郭線もまた青い光が滲みだす(ジーンの赤い光とはまた別です)。彼もまた、彼にしか出来ない仕事で創作に貢献できた。

⑦アラン(と映画業界、および世間一般)

なぜ、改変しなければならないのか?それはこれが「映画」にまつわる物語を、「映画で」語るからです。

プロデューサー、監督、脚本、主演俳優、カメラマン…。原作ポンポさんシリーズで取り上げられるのは、花形のお仕事です。でも、映画はそれだけじゃない。原作2巻において、ホテルの手配、ケータリング、カメラクレーンの操作技師などは(一流だからという理由だけで)さも創造性のないものとして扱われる。そうですかね???

ハリウッド映画は分業の世界です。主演どころの演技以外の演出・考証を担う第二班がある。スタッフ・機材を運送するドライバーが居る。アクション映画には数限りないCGアーティストが居る。自然ロケやスタントには医療班が同行する。花形のお仕事と違って、人員に替えは効くかもしれない。でも、機能としては必要なんですよ。「俺独りの作品です!」なんて言えるの、『JUNK HEAD』の堀監督だけでしょ。

本作中盤、雨天のシーンが印象的です。ジーンが脚本にない画を思いつき撮影に入るまでは原作と同じですが、現場で監督のアイデアに次々提案が投げかけられていく。「俺が屋根から転落するのはどうかな」「ヤギが顔を舐めれば、彼が変わるきっかけになる」「それなら私、転べるように地面整えときますね」。アランと同じく、裏方の力によって作品が前に行くことだってある。

⑧ポンポさん

原作において、ポンポさんはジーンに輪をかけた超天才です。現役高校生で制作会社の全権を取り仕切り、自分で監督・脚本も出来るという万能人。

映画も設定上は同じなのですが、最後の扱い方が違う。インタビュー記事で『紅の豚』のポルコ・ロッソが例に挙げられるように、彼女は理想の具現化=成長の止まった存在だった。けれど、完成したフィルムを観て感化されることで、彼女もまた成長を始めた。天才にさえも、孤独ではなく救済の余地が残されているやさしさ。

言葉に人生が乗っかってる分、原作2巻の「ポンポさん、映画大好き」より、映画版の「君の映画、大好きだぞ」に僕は深さを感じます。

⑨結びに

解釈違い。…そう言われると返す言葉もないです。原作者が来場者プレゼント用に書き下ろした漫画では、「ジーンは高校生から映画にハマり、脳内で上映会を開ける直観像記憶能力を開花させた」下りがあり、ジーン=大天才の認識が深まるばかり。監督曰く杉谷氏とのオリキャラ交渉はすんなり行ったそうなんだけど…ホンマかなぁ…。

ですが、僕はこの映画版をこそ支持します。何故なら多くの「天才ではなかった」人が関わり、観客の大多数もまた「天才ではなかった」人。映画がそういう芸術だからこそ、今作は幅広い共感を生むと思うので。

はい、6千字評でした。原作は漫画としてむっちゃ面白いけど、人間ドラマとしては結構嫌いな部類。そんなワケで、対比するたびに映画アゲ↑になっちゃいました。

この才能と人生に関する話は以前『2分の1の魔法』評と大体同じ。

https://magiclazy.diarynote.jp/202008270239023291/

コメント

ジーンが、ナタリーが水たまりに飛び込むところを見て何かを感じるところ、ポンポさんがナタリーから光を感じたのと同じで、ジーンの映画(映像?)に対する才能を示している名シーンで気にいってます。

映画っていいですね。

うんちみたいな乱文ですけど、映画長文はDNサ終まで書き続ける予定なので、これからも流し見してやって下さい。

原作よりもかなり人間臭くて、キラとして犯罪者を裁く理由、それを通して倫理的なメッセージを強調している感じでした。

けど、何がしか一貫性のある(そして深みのある)テーマを打ち出す分には、改変ってあっても良いですよね。媒体特性の違いもありますし。