2021年度下半期 印象に残った本その4(漫画編)

2022年3月24日 読書

新しく追い始めた単行本を中心に。

ビジャの女王

モンゴル帝国が版図を広げる時代に、独立を保つ小国があった。城下を守る姫は、伝承に聞く「墨家」に最後の望みを託す…。

作者が画業40年を超える人であり、劇画タッチは流石に古臭い。…けれど、それが伝奇系歴史作品の外連味、「ハッタリ感」とマッチしている。類似ジャンルの近作では「天竺熱風録」もあったけど、あれと違って「個人の凄い戦闘力で何とか頑張る」って話ではないのが好き。

SANDA

超少子化の未来で、サンタの末裔が悪い校長と戦う話。

板垣パル先生は、良くも悪くも週刊向きの作家だと思う。『BEASTERS』は後半失速したんだけど、風呂敷の畳み方が雑だったんだよね。「肉食/草食の過去の戦争」「壮年ビースターの選出」「海と陸の価値観」などは回収されず終いだった。それを思えば、今作の「超少子化」「学校の外部世界」などの大きな物語は、うやむやに終わるのだろう。

けれど、やっぱ板垣先生はネームの切り方が抜群に上手い。自由闊達なコマ割り、影を活かした凄みのある感情表現、ダイナミックで外連味のあるアクション一枚画、びっしりした書き込まれた小ネタや小物のディティール…。これを週刊ペースで読めるのは、ただただ幸せ。

ジーニーアース

頭のネジ飛んだ超人VSヒャッハー管理社会、勝手に戦え!

押切先生の最新作。暴力超人が拳で語るってのはお決まりだが、「能力はないが泰然とした主人公」って作りは初めてかも。キャラの幅がある分、そこそこ長く続けられそう。

超人X

超能力の出現で歴史がズレた現代日本で、ヒーローと悪人が戦う話。

石田スイ先生の新作。1巻前半までは「『ヒーローアカデミア』を悪趣味にした」ような演出で若干嫌味だったが、後は『東京喰種』のテンションに戻った。編集がコントロールして何より。

よくあるバトルものだが、「死んで蘇ってパワーアップする」って設定は『家庭教師REBORN』や西尾維新くらいでしか見たことがない。バトルシーンでどう生かすか楽しみ。

虎鶫

異界化した未来の日本を舞台に、犯罪者たちが軍事機密をサルベージする旅物語。

ケモ娘のつぐみが本当に可愛い。…だけではなく、画力がとんでもない。『メイドインアビス』のように、書き込まれた背景の中にちっぽけなキャラを配する作品って、読者を世界へと没入させてくれるよね。世界が殺伐としているからこそ、ころころ表情の変わるキャラが愛おしくなる。

光が死んだ夏

山から帰って来た親友が、バケモノに乗っ取られてた。

やおい系から1本。「莫逆の友が、バケモノに食われた。しかしバケモノは記憶や感情を引き継いでいるため、これまでと変わらず親愛の情を寄せてくる」…。いやー業が深い!!!しかも片田舎の夏という舞台立て、関西方言でのじゃれ合いも手伝って、僕のやおいマインド♂にビンビン響いてくる。

漫画的表現も卓越している。蝉のすだく音・環境音をまるでアミカケのように使う表現、魚眼レンズを覗くような構図、陰影の濃い背景…。土俗ホラーとしてきっちり作り込んでいるからこそ、光(のようなもの)との交流に緊張感が生まれる。

ワールドイズダンシング

能の大成者、世阿弥の生涯。

歴史漫画って、単行本末尾の解説も大きな魅力じゃない?重厚な政治劇なら本編だけで理解出来るが、『逃げ上手の若君』や『乙女戦争』のような、アクション漫画は解説があるからこそ補完出来る。その点、本作は身体芸術を感覚的に描くのだから、言語的解説がしっかりしているのは矢張り嬉しい。

話は…まだ序盤なので何とも。

任侠転生ー異世界のヤクザ姫ー

老任侠が姫に転生して、暴力説教。

性別反転する異世界転生って、美貌を武器にしたり、後宮などの女性の園で(男ならではの気風で)惚れ♀させるものが多いじゃない?(特になろうは)。その点、今作は主人公が女性アバターになる物語的必然性がないんよな。可愛いイケメンってだけで、割と美少年とかでも成り立ちうる。

その意味で言えば、視覚芸術である漫画だからこそ、なのかな。この話ノベライズされても、魅力は引き立たないだろうね。

ぷにるはかわいいスライム

https://www.corocoro.jp/episode/3269754496804969156

ああ^~っ。(ぷにる)

各所の変態オタクが大いに沸いた、コロコロ初のラブコメ。

コロコロは購読層がガキンチョなのに、性癖クラッシャー要素がこれでもかと詰め込まれている。「パーカー/厚底スニーカー/スパッツ/ポシェットのキャラデザ」「丁寧語のスライムぼくっ娘と同棲」「一途に可愛いアピールするのに、恋愛感情はない距離感」…。

大人ぷにるに変身すると、「はだけパーカー/ボウタイトップス/プリ―ツスカート/ニーハイ/ローファー」姿でぐっと色っぽくなる辺りも、ああ^~っ(絶頂)。

一口にスライム娘と言っても色々ある。例えばみぞね先生なら「半透明・表面もちもち」ぐらいでほぼ人間だが、ぷにるはもっとバケモン寄り。水道管を通る/コーヒーカップに潜むように変形するうえ、切断・胎内取り込みのような(若干猟奇じみた)描写もある。無論これらはギャグ演出ありきだけれど、エロ方面の妄想が捗る設定ですね、はい(もん娘マイスター感)。

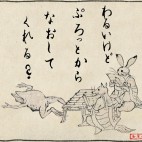

さて、それにしてもコンテンツのヒットには「フック」が重要だとつくづく思う。「100ワニ」が過大評価されたように、今作も第一話末尾の

という抜群の引きでバズりが運命づけられた。この一言があるだけで、もう妄想や考察が掻き立てられるよね。

①本命:恋仲でハッピーエンド

②対抗馬:大親友のような半歩進展

③NTR/BSS/絶交で疎遠ビターエンド

のどれになるか。僕は③が推しです(鬼畜派

負けヒロインは2話で出たので、ぷにるに惚れる男子をレギュラーで出せば2on2の四角関係ラブコメが期待出来ますね。

ぷにるは単行本出たら絶対買う、皆も買え(命令

ビジャの女王

モンゴル帝国が版図を広げる時代に、独立を保つ小国があった。城下を守る姫は、伝承に聞く「墨家」に最後の望みを託す…。

作者が画業40年を超える人であり、劇画タッチは流石に古臭い。…けれど、それが伝奇系歴史作品の外連味、「ハッタリ感」とマッチしている。類似ジャンルの近作では「天竺熱風録」もあったけど、あれと違って「個人の凄い戦闘力で何とか頑張る」って話ではないのが好き。

SANDA

超少子化の未来で、サンタの末裔が悪い校長と戦う話。

板垣パル先生は、良くも悪くも週刊向きの作家だと思う。『BEASTERS』は後半失速したんだけど、風呂敷の畳み方が雑だったんだよね。「肉食/草食の過去の戦争」「壮年ビースターの選出」「海と陸の価値観」などは回収されず終いだった。それを思えば、今作の「超少子化」「学校の外部世界」などの大きな物語は、うやむやに終わるのだろう。

けれど、やっぱ板垣先生はネームの切り方が抜群に上手い。自由闊達なコマ割り、影を活かした凄みのある感情表現、ダイナミックで外連味のあるアクション一枚画、びっしりした書き込まれた小ネタや小物のディティール…。これを週刊ペースで読めるのは、ただただ幸せ。

ジーニーアース

頭のネジ飛んだ超人VSヒャッハー管理社会、勝手に戦え!

押切先生の最新作。暴力超人が拳で語るってのはお決まりだが、「能力はないが泰然とした主人公」って作りは初めてかも。キャラの幅がある分、そこそこ長く続けられそう。

超人X

超能力の出現で歴史がズレた現代日本で、ヒーローと悪人が戦う話。

石田スイ先生の新作。1巻前半までは「『ヒーローアカデミア』を悪趣味にした」ような演出で若干嫌味だったが、後は『東京喰種』のテンションに戻った。編集がコントロールして何より。

よくあるバトルものだが、「死んで蘇ってパワーアップする」って設定は『家庭教師REBORN』や西尾維新くらいでしか見たことがない。バトルシーンでどう生かすか楽しみ。

虎鶫

異界化した未来の日本を舞台に、犯罪者たちが軍事機密をサルベージする旅物語。

ケモ娘のつぐみが本当に可愛い。…だけではなく、画力がとんでもない。『メイドインアビス』のように、書き込まれた背景の中にちっぽけなキャラを配する作品って、読者を世界へと没入させてくれるよね。世界が殺伐としているからこそ、ころころ表情の変わるキャラが愛おしくなる。

光が死んだ夏

山から帰って来た親友が、バケモノに乗っ取られてた。

やおい系から1本。「莫逆の友が、バケモノに食われた。しかしバケモノは記憶や感情を引き継いでいるため、これまでと変わらず親愛の情を寄せてくる」…。いやー業が深い!!!しかも片田舎の夏という舞台立て、関西方言でのじゃれ合いも手伝って、僕のやおいマインド♂にビンビン響いてくる。

漫画的表現も卓越している。蝉のすだく音・環境音をまるでアミカケのように使う表現、魚眼レンズを覗くような構図、陰影の濃い背景…。土俗ホラーとしてきっちり作り込んでいるからこそ、光(のようなもの)との交流に緊張感が生まれる。

ワールドイズダンシング

能の大成者、世阿弥の生涯。

歴史漫画って、単行本末尾の解説も大きな魅力じゃない?重厚な政治劇なら本編だけで理解出来るが、『逃げ上手の若君』や『乙女戦争』のような、アクション漫画は解説があるからこそ補完出来る。その点、本作は身体芸術を感覚的に描くのだから、言語的解説がしっかりしているのは矢張り嬉しい。

話は…まだ序盤なので何とも。

任侠転生ー異世界のヤクザ姫ー

老任侠が姫に転生して、暴力説教。

性別反転する異世界転生って、美貌を武器にしたり、後宮などの女性の園で(男ならではの気風で)惚れ♀させるものが多いじゃない?(特になろうは)。その点、今作は主人公が女性アバターになる物語的必然性がないんよな。可愛いイケメンってだけで、割と美少年とかでも成り立ちうる。

その意味で言えば、視覚芸術である漫画だからこそ、なのかな。この話ノベライズされても、魅力は引き立たないだろうね。

ぷにるはかわいいスライム

https://www.corocoro.jp/episode/3269754496804969156

ああ^~っ。(ぷにる)

各所

コロコロは購読層がガキンチョなのに、性癖クラッシャー要素がこれでもかと詰め込まれている。「パーカー/厚底スニーカー/スパッツ/ポシェットのキャラデザ」「丁寧語のスライムぼくっ娘と同棲」「一途に可愛いアピールするのに、恋愛感情はない距離感」…。

大人ぷにるに変身すると、「はだけパーカー/ボウタイトップス/プリ―ツスカート/ニーハイ/ローファー」姿でぐっと色っぽくなる辺りも、ああ^~っ(絶頂)。

一口にスライム娘と言っても色々ある。例えばみぞね先生なら「半透明・表面もちもち」ぐらいでほぼ人間だが、ぷにるはもっとバケモン寄り。水道管を通る/コーヒーカップに潜むように変形するうえ、切断・胎内取り込みのような(若干猟奇じみた)描写もある。無論これらはギャグ演出ありきだけれど、エロ方面の妄想が捗る設定ですね、はい(もん娘マイスター感)。

さて、それにしてもコンテンツのヒットには「フック」が重要だとつくづく思う。

これはスライムのぷにると中学生コタローが

ともだちじゃなくなるまでのお話…。

という抜群の引きでバズりが運命づけられた。この一言があるだけで、もう妄想や考察が掻き立てられるよね。

①本命:恋仲でハッピーエンド

②対抗馬:大親友のような半歩進展

③NTR/BSS/絶交で疎遠ビターエンド

のどれになるか。僕は③が推しです(鬼畜派

負けヒロインは2話で出たので、ぷにるに惚れる男子をレギュラーで出せば2on2の四角関係ラブコメが期待出来ますね。

ぷにるは単行本出たら絶対買う、皆も買え(命令

2021年度下半期 印象に残った本その3

2022年3月21日 読書

まだ続きそう。

鹿の王/鹿の王・水底の橋 上橋菜穂子 角川文庫

軍事大国ツオルと、属領アカファ。微妙な緊張関係にある2国で、古の病が復活した。天才医師ホッサルは抗体を作るべく、奇跡的に生き延びた男ヴァンを追うのだが…。本格的医療ファンタジー。

https://magiclazy.diarynote.jp/202202012133559752/

映画はこの前激クソ貶しましたが、原作はくっちゃ面白かったです。上橋先生のヒキダシがすげーの!

近代医療をファンタジー語に咀嚼・定義したメディカルサスペンス、歴史・地政学・外交の席での肚の探り合いが絡み合ったポリティカルドラマ、非常民文化の造詣豊かな狩猟民族の生活風景…。それら3つの異なる空気が、一つの世界観に織り込まれ物語を成していく。医療分野の描写だけでも医学小説の賞獲ってるのに、3倍だぞ!3倍!

それを思えば、キャラ大幅に削って、医療ドラマ・政治劇をゴッソリ削ったのに詰まらなかった映画版っていったい…。あの映画、案の定大爆死したらしいね。300館公開で4億はつれぇわ…。100ワニの5倍ぽっちやぞ…。

関西ヤクザの赤裸々日記 元暴力団員てつ 彩図社

部屋住み、会長宅住み、組み抜けと服役、武闘派組織でのノシ上がり…。波乱続きのヤクザ人生をディティールたっぷりに綴った実録小説。

ヤクザ実録もの。ヤー公と言えば高倉健/鶴田浩二のような映画任侠か、パンチパーマに白スーツでゴロまくヤンキーMk.2としてフィクションで描かれるもの。

ところが実際のヤクザは気配り・根回し・機先の3本柱が必要だと説いた、一種のお仕事ものになっている。

殺しも恐喝もカチコミもない、けれど刺激と心労に富んだヤクザ人生の内容は確かに良い。けれど、もっと面白いのは話の描き方。「過去に起こした行動」「その時の意図」「後からの評価」をきちんと描き分けて記述している。PDCA回せる人だから、そりゃ(裏街道ながら)出世するわなーと納得させられる力がある。こういう本って大概ゴーストライターが書いてるんだけど、これに限っては本人の筆による部分が多いんじゃねーかな。

汚辱の世界史 JLボルヘス中村健二訳 岩波文庫

古今悪党の隆盛と破滅を、詩情と皮肉の利いた文体で綴る。南米屈指の文豪ボルヘスの最初期作品。

ボルヘス作品と言えば、「続審問」や「伝奇集」のように高踏で形而上的なファンタジーが思い浮かぶ。しかし今作は寧ろ、(翻訳が素晴らしいのもあるが)詩のように美しく、それでいて簡潔な文体が魅力。「はちみつ色の月が登り…」「裏路地にはギターとナイフが閃く」…カッケー文章表現なんだよなあ!!

スピリチュアリズム 苫米地英人 にんげん出版

江原の説く「アートマンの永続/輪廻転生/魂の階層性」は、論理的にはオウムに行きつく!(執筆当時)日本を席捲していたスピリチュアルブームを、脱洗脳の専門家が鋭く切る。

某K林M耶の電波離婚劇に触れ、思い出し購入。

宗教批判の本は数あれ、氏の著書には類書にない魅力が2点ある。第一に、ロジック構成の巧みさ。激烈な無神論者で言えばドーキンスが居るが、彼は強力な論理を「ぶつけに行く」。科学的に、或いは社会効用的に宗教の有害さを説く。これは確かに、「周縁や外部」に居る層には届く。けれど、どっぷり浸かった人間には効かないんですよ。何故なら人間は、むき出しの物理宇宙ではなく「脳のフィルターを通した」記憶と意識の世界でしか生きられないから。

それに対し、専門家ゆえ氏は「彼ら側のロジック」に則って脱洗脳に取り掛かる。宗教は敷衍するためには抽象度の高い説明原理が必要。権威付けのために借りた先行理論・教義内の齟齬を付き、内側から解体して「何だ、馬鹿らしいじゃん」と自分から気づけるようにする。

もう一点は、抜群の比喩能力。高度に抽象的な理屈を取り上げる際にも、キャッチ―なフレーズや、具体的・体感的な表現に置き換えて説明出来る。仮観・空観・中観を「映画館」の喩えで説明したり、カルマと輪廻転生を「データベース」になぞらえたり…。それでいて誤謬がないのだから、説明力が異常に高い。

矢鱈に本を書く人でもあって、教育・軍事分野の本に至っては「与太こいてんなァ!」と思わされることも多い。けれど、殊ご専門の脳機能・宗教方面の本はやっぱ凄いね。「洗脳原論」とこの「スピリチュアリズム」は手放しで人に勧められる。

鹿の王/鹿の王・水底の橋 上橋菜穂子 角川文庫

軍事大国ツオルと、属領アカファ。微妙な緊張関係にある2国で、古の病が復活した。天才医師ホッサルは抗体を作るべく、奇跡的に生き延びた男ヴァンを追うのだが…。本格的医療ファンタジー。

https://magiclazy.diarynote.jp/202202012133559752/

映画はこの前激クソ貶しましたが、原作はくっちゃ面白かったです。上橋先生のヒキダシがすげーの!

近代医療をファンタジー語に咀嚼・定義したメディカルサスペンス、歴史・地政学・外交の席での肚の探り合いが絡み合ったポリティカルドラマ、非常民文化の造詣豊かな狩猟民族の生活風景…。それら3つの異なる空気が、一つの世界観に織り込まれ物語を成していく。医療分野の描写だけでも医学小説の賞獲ってるのに、3倍だぞ!3倍!

それを思えば、キャラ大幅に削って、医療ドラマ・政治劇をゴッソリ削ったのに詰まらなかった映画版っていったい…。あの映画、案の定大爆死したらしいね。300館公開で4億はつれぇわ…。100ワニの5倍ぽっちやぞ…。

関西ヤクザの赤裸々日記 元暴力団員てつ 彩図社

部屋住み、会長宅住み、組み抜けと服役、武闘派組織でのノシ上がり…。波乱続きのヤクザ人生をディティールたっぷりに綴った実録小説。

ヤクザ実録もの。ヤー公と言えば高倉健/鶴田浩二のような映画任侠か、パンチパーマに白スーツでゴロまくヤンキーMk.2としてフィクションで描かれるもの。

ところが実際のヤクザは気配り・根回し・機先の3本柱が必要だと説いた、一種のお仕事ものになっている。

殺しも恐喝もカチコミもない、けれど刺激と心労に富んだヤクザ人生の内容は確かに良い。けれど、もっと面白いのは話の描き方。「過去に起こした行動」「その時の意図」「後からの評価」をきちんと描き分けて記述している。PDCA回せる人だから、そりゃ(裏街道ながら)出世するわなーと納得させられる力がある。こういう本って大概ゴーストライターが書いてるんだけど、これに限っては本人の筆による部分が多いんじゃねーかな。

汚辱の世界史 JLボルヘス中村健二訳 岩波文庫

古今悪党の隆盛と破滅を、詩情と皮肉の利いた文体で綴る。南米屈指の文豪ボルヘスの最初期作品。

ボルヘス作品と言えば、「続審問」や「伝奇集」のように高踏で形而上的なファンタジーが思い浮かぶ。しかし今作は寧ろ、(翻訳が素晴らしいのもあるが)詩のように美しく、それでいて簡潔な文体が魅力。「はちみつ色の月が登り…」「裏路地にはギターとナイフが閃く」…カッケー文章表現なんだよなあ!!

スピリチュアリズム 苫米地英人 にんげん出版

江原の説く「アートマンの永続/輪廻転生/魂の階層性」は、論理的にはオウムに行きつく!(執筆当時)日本を席捲していたスピリチュアルブームを、脱洗脳の専門家が鋭く切る。

某K林M耶の電波離婚劇に触れ、思い出し購入。

宗教批判の本は数あれ、氏の著書には類書にない魅力が2点ある。第一に、ロジック構成の巧みさ。激烈な無神論者で言えばドーキンスが居るが、彼は強力な論理を「ぶつけに行く」。科学的に、或いは社会効用的に宗教の有害さを説く。これは確かに、「周縁や外部」に居る層には届く。けれど、どっぷり浸かった人間には効かないんですよ。何故なら人間は、むき出しの物理宇宙ではなく「脳のフィルターを通した」記憶と意識の世界でしか生きられないから。

それに対し、専門家ゆえ氏は「彼ら側のロジック」に則って脱洗脳に取り掛かる。宗教は敷衍するためには抽象度の高い説明原理が必要。権威付けのために借りた先行理論・教義内の齟齬を付き、内側から解体して「何だ、馬鹿らしいじゃん」と自分から気づけるようにする。

もう一点は、抜群の比喩能力。高度に抽象的な理屈を取り上げる際にも、キャッチ―なフレーズや、具体的・体感的な表現に置き換えて説明出来る。仮観・空観・中観を「映画館」の喩えで説明したり、カルマと輪廻転生を「データベース」になぞらえたり…。それでいて誤謬がないのだから、説明力が異常に高い。

矢鱈に本を書く人でもあって、教育・軍事分野の本に至っては「与太こいてんなァ!」と思わされることも多い。けれど、殊ご専門の脳機能・宗教方面の本はやっぱ凄いね。「洗脳原論」とこの「スピリチュアリズム」は手放しで人に勧められる。

2021年度下半期 印象に残った本その2

2022年3月15日 読書

長め。第三弾に続きます。

・読書について ショーペンハウアー 鈴木芳子訳 光文社古典新訳文庫

頭が良くなる、教養が付く、人格を涵養する…。一般的には奨励される読書を、ペシミズム哲学者が苛烈辛辣に批評した箴言集。

とはいえさ、読書しない人よりする人の方が、立派じゃん?

…ああ、この理屈聴いたことあるね。外山滋比古の『思考の整理学』で、受動人間を「グライダー型」、能動発明人間を「飛行機型」って説明しててね…

あ!そういや能動的読書で言えば『理系読書』って本も…

いうてショーペンハウエルって19世紀の人間でしょ?彼の時代より科学技術や娯楽は遥かに分化専門化していった訳だし、時代に付いていくためにも…

…でも読書経験をこうして文章化・アウトプットすれば有益に…

………ブログなんて一般人の息抜きの場だから、どう書いたって…

ぐうの音もねえな。

寸鉄人を殺す珠玉のアフォリズムを、簡明な名訳で味わおう。

・1万人の脳を見た名医が教える「すごい左利き」 加藤俊徳 ダイヤモンド社

右利き=左脳派と左利き=右脳派は、世界の認知から思考様式まで違う!左利き本来の特性を活かすことが、「選ばれた10%」に生まれた者の幸福である、と謳った本。

「競うな 持ち味をイカせッッ」(地上最強の男)。

HSPなり発達障害なりギフテッドなり、「この手」の本でよく見るワードですよね。でも個人的に、その特性の(社会的)デメリットを矮小化する姿勢って不健全だと思うんですよね。

この本の購読層は若年層・子育て世代だろうから、彼らの不安を取り除き肯定感を持たせるのはもちろん大事だ。それに、筆者は脳内科医ゆえ、脳機序の観点から書くのは尤もではある。でも、社会一般からして「ふつうではない」からこそ区別されるワケでしょ?

「この手」のジャンルでベストセラーになった本で、「ケーキを切れない非行少年」がある。あれが類書より優れていたのは、ここを直視していたからなんですよ。境界知能層は統計的に非行に走りやすい、非行は加害者被害者共に不便益だからこそ彼らを「ほどほどに」導くことが社会効用を上げる…。個人と社会の間ですり合わせを行い、妥協点を探す。こういう姿勢こそ、現実的じゃないですか。

僕は中道左派(左寄りの両手利き)なんですが、少なくとも筆記する手は右手に矯正すべきだと思います。理由として

①漢字の運筆法は右上に上げ、下に降ろすを基本とするため右手の方が書きやすい

②画数の多い文字を書く場合、右手なら指先を固定して「腕・手首を引く」ようにして書く。左手の場合、ペンを持つ「指先で押す」形になるため、手首や指が疲れやすい。

③横書きノートの場合、板書した直前の文字列(図形)を筆記した手が覆い隠す格好になる。スムーズな書き写しにならない

④鉛筆書きだと小指球部がノートに擦れて、掌・ノート共にきちゃなくなる

などが挙げられます。左で書いてた頃はミニ下敷きを左手下に当てる、ノートを斜め15度傾けるなどの工夫はした。でも結局不便を感じるようになり、矯正しました。タブレット教育が進化するまでは、右手書きの方が効率的じゃねーかなー。

確かに、「観察と推測を繰り返す」「右脳的イメージを言語化、見える化する」など、ライフハックの項目はついてます。でも、左利きに対してこれほど肯定感があるのは、筆者加藤氏の価値観を反映してるように思えて仕方ないです。スポーツ万能、ふと思い立って医学部に行き、斯界の第一人者となり、研究著述共に成功を収めた。そりゃ人生に肯定感満ちてるよな…。

最後に一つ。「この手」の本で、「アインシュタイン・エジソン・モーツァルトなどの歴史的偉人も左利きだった(○○だった)!」って書くの、マジ醜悪だから止めましょ。

沙漠で拾える、砂粒一つの例外です。肯定感を得たい読者の認知を歪めます。

・読書について ショーペンハウアー 鈴木芳子訳 光文社古典新訳文庫

頭が良くなる、教養が付く、人格を涵養する…。一般的には奨励される読書を、ペシミズム哲学者が苛烈辛辣に批評した箴言集。

とはいえさ、読書しない人よりする人の方が、立派じゃん?

人生を読書についやし、本から知識をくみとった人は、たくさんの旅行案内書をながめて、その土地に詳しくなった人のようなものだ。こうした人は雑多な情報を提供できるが、結局のところ、土地の実情についての知識はバラバラで、明確でも綿密でもない。

これに対して、人生を考えることについやした人は、その土地に実際に住んでいたことある人のようなものだ。そういう人だけがそもそも語るべきポイントを心得、関連ある事柄に通じ、真に我が家にいるように精通している。

…ああ、この理屈聴いたことあるね。外山滋比古の『思考の整理学』で、受動人間を「グライダー型」、能動発明人間を「飛行機型」って説明しててね…

できるかぎり核心のみ、重要事項のみを語り、読者が自分で考え付きそうなことは避けるべきである。わずかな思想を伝えるのに、多くの言葉をついやすのは、まぎれもなく凡庸のしるしだ。これに対して多くの思想を少ない言葉におさめるのは、卓越した頭脳のあかしだ。

あ!そういや能動的読書で言えば『理系読書』って本も…

こうした努力は全て、つまるところたえず、あの手この手で思想に変わって言葉を売りつけようとする熱心な企てにほかならない。痛ましいまでに脳みそが足りないのを埋め合わせようと、新語、新手の意味合いの語、あらゆる種類の言い回しや合成語を用いて、懸命に知者を装おうとする。

いうてショーペンハウエルって19世紀の人間でしょ?彼の時代より科学技術や娯楽は遥かに分化専門化していった訳だし、時代に付いていくためにも…

いちばん最近語られた言葉はつねに正しく、後から書かれたものはみな、以前書かれたものを改良したものであり、いかなる変更も進歩であると信じることほど、大きな過ちはない。

真の思索家タイプや正しい判断の持ち主、あるテーマに真剣に取り組む人々はみな例外にすぎず、世界中いたるところで人間のクズどもがのさばる。クズどもは待ってましたとばかりに、例外的人物の十分に熟考した言説をいじくり回して、せっせと自己流に改悪する。

…でも読書経験をこうして文章化・アウトプットすれば有益に…

少なくとも読書のために、現実世界から目をそらすことがあってはならない。読書よりもずっと頻繁に、現実世界では、自分の頭で考えるきっかけが生まれ、そうした気分になれるからである。もっと詳しく言うと、具体的なもの、リアルなものは、本来の原初的な力で迫って来るため、ごく自然に思索の対象となり、思索する精神の奥底を刺激しやすい。

………ブログなんて一般人の息抜きの場だから、どう書いたって…

陰でこそこそ言う人間は、臆病な卑劣漢で、自分の判断を公言する勇気すらない。自分がどう考えたかはどうでもよく、匿名のまま見とがめられずに、うっぷんを晴らし、ほくそ笑むことだけが大事なのだ。

ぐうの音もねえな。

寸鉄人を殺す珠玉のアフォリズムを、簡明な名訳で味わおう。

・1万人の脳を見た名医が教える「すごい左利き」 加藤俊徳 ダイヤモンド社

右利き=左脳派と左利き=右脳派は、世界の認知から思考様式まで違う!左利き本来の特性を活かすことが、「選ばれた10%」に生まれた者の幸福である、と謳った本。

「競うな 持ち味をイカせッッ」(地上最強の男)。

HSPなり発達障害なりギフテッドなり、「この手」の本でよく見るワードですよね。でも個人的に、その特性の(社会的)デメリットを矮小化する姿勢って不健全だと思うんですよね。

この本の購読層は若年層・子育て世代だろうから、彼らの不安を取り除き肯定感を持たせるのはもちろん大事だ。それに、筆者は脳内科医ゆえ、脳機序の観点から書くのは尤もではある。でも、社会一般からして「ふつうではない」からこそ区別されるワケでしょ?

「この手」のジャンルでベストセラーになった本で、「ケーキを切れない非行少年」がある。あれが類書より優れていたのは、ここを直視していたからなんですよ。境界知能層は統計的に非行に走りやすい、非行は加害者被害者共に不便益だからこそ彼らを「ほどほどに」導くことが社会効用を上げる…。個人と社会の間ですり合わせを行い、妥協点を探す。こういう姿勢こそ、現実的じゃないですか。

僕は中道左派(左寄りの両手利き)なんですが、少なくとも筆記する手は右手に矯正すべきだと思います。理由として

①漢字の運筆法は右上に上げ、下に降ろすを基本とするため右手の方が書きやすい

②画数の多い文字を書く場合、右手なら指先を固定して「腕・手首を引く」ようにして書く。左手の場合、ペンを持つ「指先で押す」形になるため、手首や指が疲れやすい。

③横書きノートの場合、板書した直前の文字列(図形)を筆記した手が覆い隠す格好になる。スムーズな書き写しにならない

④鉛筆書きだと小指球部がノートに擦れて、掌・ノート共にきちゃなくなる

などが挙げられます。左で書いてた頃はミニ下敷きを左手下に当てる、ノートを斜め15度傾けるなどの工夫はした。でも結局不便を感じるようになり、矯正しました。タブレット教育が進化するまでは、右手書きの方が効率的じゃねーかなー。

確かに、「観察と推測を繰り返す」「右脳的イメージを言語化、見える化する」など、ライフハックの項目はついてます。でも、左利きに対してこれほど肯定感があるのは、筆者加藤氏の価値観を反映してるように思えて仕方ないです。スポーツ万能、ふと思い立って医学部に行き、斯界の第一人者となり、研究著述共に成功を収めた。そりゃ人生に肯定感満ちてるよな…。

最後に一つ。「この手」の本で、「アインシュタイン・エジソン・モーツァルトなどの歴史的偉人も左利きだった(○○だった)!」って書くの、マジ醜悪だから止めましょ。

沙漠で拾える、砂粒一つの例外です。肯定感を得たい読者の認知を歪めます。

2021年度下半期 印象に残った本その1

2022年3月9日 読書

読書録書くのも今回で最後か。今日はホラー紹介。

・角川ホラー文庫ベストコレクション 再生

・角川ホラー文庫ベストコレクション 恐怖 朝宮運河編 角川ホラー文庫

名作ホラーのアンソロジー。『再生』側は新しい作品が多いが、『恐怖』側は著名作家のホラー選集を再集録した形になるので、作品は古いものが多い。この作品チョイスに触れて、胸が熱くなるのを覚えた。

ホラーオタクの昔語りになるが、創刊30年目を迎える角川ホラー文庫にも歴史がある。最初期は鈴木光司『リング』瀬名秀明『パラサイトイヴ』に代表される、角川お家芸の小説×映画の連動期。

最盛期は日本ホラー小説大賞が隆盛だった時期で、貴志祐介、岩井志麻子ら強烈な作家を世に送った。またこの時期、小松左京、高橋克彦、赤川次郎ら大御所作家の傑作選を編むことも活発な時期だった。

低迷期を迎えるのがゼロ年代中頃から。Jホラーブームが去り、本屋での扱いも目に見えてパッとしなくなった。だが、この頃の同大賞で出てきた恒川光太郎、朱川湊人、田辺青蛙らの「優しく切ないキャラクター小説」造形は、後の門戸を広げた。

ルネサンス期は10年代から。ライト文芸に則ったホラーがレーベルから出されるようになり、「ホーンテッドキャンパス」「バチカン奇蹟調査官」など、長期シリーズ化していった。これらが文庫レーベルを救ったのは事実だが、「1本凄い小説を出す!」といった賞発足当時の流れとは全く異なる方向を向くこととなり、日本ホラー小説大賞は終わりを迎える。

前置きむっちゃ長くなりましたが、『恐怖』側は勃興期~最盛期の頃の角川ホラー文庫の匂いが感じられるんですよ。「くだんのはは」とか「緋い記憶」とかあったな、赤江瀑の純文学ホラー、森真沙子の少女幻想譚また読みたいな…とか。小学生の頃に背伸びして黒背表紙を繰った読書体験が蘇ってきて、何とも言えない気持ちになりました。

・異形コレクション 狩りの季節 井上雅彦監修 光文社文庫

書下ろしホラーのみで構成された幻想怪奇アンソロジー。復刻後も、定期的に刊行されていて何より。

勝手な持論だが、ホラー短編の主人公は従来「無個性」だったように思う。訪れた村の因習、降りかかる災厄を観察し体験して読者に届ける「眼鏡」の役割を果たすためだ。

それが(上述したライト文芸潮流にも関係するが)「キャラクター小説」化するようになった。異形コレクションシリーズでも、これほどキャラクター小説の多い巻はなかったように思う。

無論、キャラクター小説にも強みはある。人物同士の遣り取りや、伝奇小説的なアクション・退魔展開が作れるからだ。だが、「彼らは果たして生き残れるのか?」というハラハラ感は(シリーズ既読勢からすれば)ないのだ。そりゃだって、死んだらここで終わっちゃうから。

だが、キャラクター小説にも「ハラハラ感」の抜け道があるのがこれまた面白い。牧野修、平山夢明といったバイオレンス作家は、小粋な台詞をカマすアウトロー達がフツーに首や手足を引っこ抜かれて死ぬ話を書く。

或いは澤村伊智の場合は、(比嘉姉妹)シリーズ主要人物を短編では端役に置き、語り手を初出のキャラにすることで緊迫感を失わせない。語り手の正体は不明だが、読み進めるうちに「実は死んでいた」「呪いの道具だった」などの非劇的な結末を迎えさせるのだ。

斯様にして、ホラー短編も日々進化を続けていく。異形コレクションは、どうかどうかこのまま続いて欲しい。

・瞬殺怪談 死地

・瞬殺怪談 罰 平山夢明ほか 竹書房怪談文庫

最長2ページ見開きまで!1話30秒で読めるサックリ怪談シリーズ。10人による競作。

これまた勝手な持論で始めるが、実話怪談というのは、(僕が本を手に取り始めた90年代後半では)「誰かの恐怖体験を、そのまま聞き書きした」というオーソドックスなものが多かったように思う。ところが、上記2冊は、バリエーションに富んでいる。

例えば「呪いの石」というテーマがあるとしよう。これはフツーに書けば

となる。瞬殺怪談ではどう違うか?例えば、オチに捻りを加えるのだ。

こういった具合に。幽霊話だった筈が、語り手が逆襲する/呪いを転嫁させるといった「ヒトコワ」ネタに持っていくのだ。

或いは複数の無関係な事件を繋げ、都市伝説風に仕立てるものもある。

といった具合に。

他にも、(従来透明であるべき語り手が)多分に解釈を施して一種の説話譚にしたり、或いはラストの感想1文でオチをつけたり。

所詮は、人間が体験出来る恐怖なんて似たり寄ったりだ。それをいかに膨らませ、まとまりのある「お話」として提供できるか…怪談実話がつくづく「語りの文芸」であることを思い知らされた。読み捨て本ながら、いろいろ考えられる良い読書体験になった(ホラーオタク限定の思考回路

・角川ホラー文庫ベストコレクション 再生

・角川ホラー文庫ベストコレクション 恐怖 朝宮運河編 角川ホラー文庫

名作ホラーのアンソロジー。『再生』側は新しい作品が多いが、『恐怖』側は著名作家のホラー選集を再集録した形になるので、作品は古いものが多い。この作品チョイスに触れて、胸が熱くなるのを覚えた。

ホラーオタクの昔語りになるが、創刊30年目を迎える角川ホラー文庫にも歴史がある。最初期は鈴木光司『リング』瀬名秀明『パラサイトイヴ』に代表される、角川お家芸の小説×映画の連動期。

最盛期は日本ホラー小説大賞が隆盛だった時期で、貴志祐介、岩井志麻子ら強烈な作家を世に送った。またこの時期、小松左京、高橋克彦、赤川次郎ら大御所作家の傑作選を編むことも活発な時期だった。

低迷期を迎えるのがゼロ年代中頃から。Jホラーブームが去り、本屋での扱いも目に見えてパッとしなくなった。だが、この頃の同大賞で出てきた恒川光太郎、朱川湊人、田辺青蛙らの「優しく切ないキャラクター小説」造形は、後の門戸を広げた。

ルネサンス期は10年代から。ライト文芸に則ったホラーがレーベルから出されるようになり、「ホーンテッドキャンパス」「バチカン奇蹟調査官」など、長期シリーズ化していった。これらが文庫レーベルを救ったのは事実だが、「1本凄い小説を出す!」といった賞発足当時の流れとは全く異なる方向を向くこととなり、日本ホラー小説大賞は終わりを迎える。

前置きむっちゃ長くなりましたが、『恐怖』側は勃興期~最盛期の頃の角川ホラー文庫の匂いが感じられるんですよ。「くだんのはは」とか「緋い記憶」とかあったな、赤江瀑の純文学ホラー、森真沙子の少女幻想譚また読みたいな…とか。小学生の頃に背伸びして黒背表紙を繰った読書体験が蘇ってきて、何とも言えない気持ちになりました。

・異形コレクション 狩りの季節 井上雅彦監修 光文社文庫

書下ろしホラーのみで構成された幻想怪奇アンソロジー。復刻後も、定期的に刊行されていて何より。

勝手な持論だが、ホラー短編の主人公は従来「無個性」だったように思う。訪れた村の因習、降りかかる災厄を観察し体験して読者に届ける「眼鏡」の役割を果たすためだ。

それが(上述したライト文芸潮流にも関係するが)「キャラクター小説」化するようになった。異形コレクションシリーズでも、これほどキャラクター小説の多い巻はなかったように思う。

無論、キャラクター小説にも強みはある。人物同士の遣り取りや、伝奇小説的なアクション・退魔展開が作れるからだ。だが、「彼らは果たして生き残れるのか?」というハラハラ感は(シリーズ既読勢からすれば)ないのだ。そりゃだって、死んだらここで終わっちゃうから。

だが、キャラクター小説にも「ハラハラ感」の抜け道があるのがこれまた面白い。牧野修、平山夢明といったバイオレンス作家は、小粋な台詞をカマすアウトロー達がフツーに首や手足を引っこ抜かれて死ぬ話を書く。

或いは澤村伊智の場合は、(比嘉姉妹)シリーズ主要人物を短編では端役に置き、語り手を初出のキャラにすることで緊迫感を失わせない。語り手の正体は不明だが、読み進めるうちに「実は死んでいた」「呪いの道具だった」などの非劇的な結末を迎えさせるのだ。

斯様にして、ホラー短編も日々進化を続けていく。異形コレクションは、どうかどうかこのまま続いて欲しい。

・瞬殺怪談 死地

・瞬殺怪談 罰 平山夢明ほか 竹書房怪談文庫

最長2ページ見開きまで!1話30秒で読めるサックリ怪談シリーズ。10人による競作。

これまた勝手な持論で始めるが、実話怪談というのは、(僕が本を手に取り始めた90年代後半では)「誰かの恐怖体験を、そのまま聞き書きした」というオーソドックスなものが多かったように思う。ところが、上記2冊は、バリエーションに富んでいる。

例えば「呪いの石」というテーマがあるとしよう。これはフツーに書けば

Aさんは河原で綺麗な石を拾った。ところがその日から、夜ごと魘されるようになった。遂にはざんばら髪の幽霊に襲われ、寺で供養して貰った。聞くところによれば、その河原は戦国時代に合戦場であったと云う。

となる。瞬殺怪談ではどう違うか?例えば、オチに捻りを加えるのだ。

「あの石ですか?近所の武田さん家に投げ込んでおきました。だってあの人、会うたびダンナ自慢するんだから」

そういって席を立つAさん。この後の予定を聴くと、「念のため」追加で石を拾いに行くという。

こういった具合に。幽霊話だった筈が、語り手が逆襲する/呪いを転嫁させるといった「ヒトコワ」ネタに持っていくのだ。

或いは複数の無関係な事件を繋げ、都市伝説風に仕立てるものもある。

古来、雷に関わる不思議は後を絶たない。2003年5月、オレゴン州に住むバーナビー氏は帰宅途中で落雷に打たれた。直撃は避けたものの、右腕に重度の火傷を負った。ところが不思議はこれで終わらない。彼は6年後の09年4月2日、再度落雷に遭うこととなる。今度は直撃だった。

また、こんな事件もある。2019年ニューデリー在住のミシュマ氏は、悪天候の中マイカーに乗車した。その瞬間、紫電が閃き彼の車を直撃。思わず身を屈めるミシュマ氏。だが幸いなことに、彼は無傷だった。その幸運を電話で家族に伝え、彼は下車した。ところが嵐に煽られた枝が彼を強打し、その場に叩きつけた。彼は突っ伏す形となり、水たまりで溺死を迎えた。

といった具合に。

他にも、(従来透明であるべき語り手が)多分に解釈を施して一種の説話譚にしたり、或いはラストの感想1文でオチをつけたり。

所詮は、人間が体験出来る恐怖なんて似たり寄ったりだ。それをいかに膨らませ、まとまりのある「お話」として提供できるか…怪談実話がつくづく「語りの文芸」であることを思い知らされた。読み捨て本ながら、いろいろ考えられる良い読書体験になった(ホラーオタク限定の思考回路

2021/6/18時点 本と漫画の日記

2021年6月18日 読書

〇積ん読懺悔録

文庫本の積み本はコンスタントに消化しているが、携帯し辛いハードカバーは手を付けづらい。…その癖本屋で興味を惹かれる→買う本は大概ハードカバーなんだよなあ…。

・ディスタンクシオン ブルデュー

デスタク?(MTG脳)

「21世紀の資本」とか「素晴らしき世界」で語った”成功は個々人の能力よりも、それを発揮できる環境、育ち方に起因する」って論旨の元ネタの人。デュルケームに並ぶ社会学の泰斗なんで名前は知ってたけど、しっかり読んだことはなかった。

ただハードカバーの上下巻、合計千ページは重ェ…。二段組の補注もエラい分量あるし…。

・実力も運のうち 能力主義は正義か? マイケル・サンデル

ディスタンクシオンを思い出すきっかけになった、最近の話題本。400pくらいなのでさっくり読める筈。

・Clara and the Sun Kazuo Ishiguro

過去作は全部原書で読んだので、まあこれも。かずっちの本の面白さは

The remains of the Day>>When We Were Orphans>>The Unconsoled>>(省略)>>最下位がThe buried Giant

の順。異論は認めない。

・Goetia: The lesser key of Solomon the King Aleister Crowley

ソロモン72柱の印章だとか、ヘブライ語の召喚術とか、厨2レベル高い。君も明日からレッツカバラ!

三体1~3 劉慈欣

「バーナード嬢いわく、」で知り、翻訳が最終巻までそろったと知り購入。高ェ!デケェ!読み終えられる気せんぞ!

独学大全 読書猿

ひろ〇きとか堀江〇ンとかのセルフハック本は「しらべぇからネタ引っ張ってゴーストライターに書かせましたー」って感じの出来栄えが多い。

その点、この本は熱量が違うね。全部試している間に人生終われる。

〇新しく追い始めた漫画

4~6月で10タイトル近く追ってた漫画が終わったので、新タイトルを補充。新しい試みとして、これまで見下げジャンルだった異世界転生・なろう系もいくつか手を出す。

・九条の大罪

実質ウシジマくん。

・十字架のろくにん

僕の好きなジャンル「復讐もの」なんだが…なーんか中途半端なんよなあ。元軍属の祖父に特殊技能を仕込まれるって言う割に、「拷問器具」とか「自白剤」と言った中学生のようなネタばかり。おまけに毎回拉致→地下拷問の流れでワンパターン。現実的には一番難しい拉致+後処理をしっかり描くとか、「リバーシブル」みたく拷問描写を異常に凝るとか、特徴が欲しい。

それにヒロインとのラブコメ展開もなあ…。「オールドボーイ」とか「復讐の毒鼓」みたいに、ヒロイン自体がサスペンスや物語の原動力になるなら兎も角、蛇足としか思えん。

若い作家さんなのは承知だけど、ジャンル的ディティールもストーリーも薄味。一度打ち切りになったのも納得の出来。

・異世界黙示録マイノグーラ

転生→ユニークスキル+相棒ゲット→困ってる部族助ける→配下に加え成り上がり開始。なろうテンプレ通りではあるが、作画のレベルが抜群に高いね。ヒロインを可愛く表情豊かに描き、きちんと演出で緩急をつけられるから、つるつる最後まで読める。

ほめ過ぎって思うでしょ?でも世の中には「黙れ(ドン!)」レベルのものがゴロゴロしてるワケで…。

・異世界のんびり農家

ユニークスキルで農園を広げ続ける話なのだけれど、繁殖して増えるのが動物のみならず人間もなのよね。原作者がエロゲライターらしくそういう話になるのは分かるのだけれど、全く描写がエロに振れない。

同じ農業系なろうの「駆除人」みたく、コミカライズ時にシズル感・肌の質感で扇情を誘うこともなく、淡々と「女増えましたー→ヤリましたー→コミュニティー広げましたー」を続けるだけ。あの平板な画とテンションで延々続けられると流石に笑えて来る。

…まあ話が面白いかと言われると…反応に困るが。

・Unnamed Memory

尊い。てぇてぇ…(語彙消失)。

・買い足すかもしれないメモ

メイドラゴン、異種族レビュアーズ、メイドインアビス、忍者と極道、アオのハコ、少年のアビス、逃げ若、ネコオブリビングデッド、アンデッドアンラック、ダンダダン、うるわしの宵の君、ドキュンサーガ、ハト、骨ドラゴン、メダリスト、トリリオンゲーム、シャングリラフロンティア、

辺り。トリリオンゲームは池上画で敬遠してたけど世評がちゃんと高いので買う。

文庫本の積み本はコンスタントに消化しているが、携帯し辛いハードカバーは手を付けづらい。…その癖本屋で興味を惹かれる→買う本は大概ハードカバーなんだよなあ…。

・ディスタンクシオン ブルデュー

デスタク?(MTG脳)

「21世紀の資本」とか「素晴らしき世界」で語った”成功は個々人の能力よりも、それを発揮できる環境、育ち方に起因する」って論旨の元ネタの人。デュルケームに並ぶ社会学の泰斗なんで名前は知ってたけど、しっかり読んだことはなかった。

ただハードカバーの上下巻、合計千ページは重ェ…。二段組の補注もエラい分量あるし…。

・実力も運のうち 能力主義は正義か? マイケル・サンデル

ディスタンクシオンを思い出すきっかけになった、最近の話題本。400pくらいなのでさっくり読める筈。

・Clara and the Sun Kazuo Ishiguro

過去作は全部原書で読んだので、まあこれも。かずっちの本の面白さは

The remains of the Day>>When We Were Orphans>>The Unconsoled>>(省略)>>最下位がThe buried Giant

の順。異論は認めない。

・Goetia: The lesser key of Solomon the King Aleister Crowley

ソロモン72柱の印章だとか、ヘブライ語の召喚術とか、厨2レベル高い。君も明日からレッツカバラ!

三体1~3 劉慈欣

「バーナード嬢いわく、」で知り、翻訳が最終巻までそろったと知り購入。高ェ!デケェ!読み終えられる気せんぞ!

独学大全 読書猿

ひろ〇きとか堀江〇ンとかのセルフハック本は「しらべぇからネタ引っ張ってゴーストライターに書かせましたー」って感じの出来栄えが多い。

その点、この本は熱量が違うね。全部試している間に人生終われる。

〇新しく追い始めた漫画

4~6月で10タイトル近く追ってた漫画が終わったので、新タイトルを補充。新しい試みとして、これまで見下げジャンルだった異世界転生・なろう系もいくつか手を出す。

・九条の大罪

実質ウシジマくん。

・十字架のろくにん

僕の好きなジャンル「復讐もの」なんだが…なーんか中途半端なんよなあ。元軍属の祖父に特殊技能を仕込まれるって言う割に、「拷問器具」とか「自白剤」と言った中学生のようなネタばかり。おまけに毎回拉致→地下拷問の流れでワンパターン。現実的には一番難しい拉致+後処理をしっかり描くとか、「リバーシブル」みたく拷問描写を異常に凝るとか、特徴が欲しい。

それにヒロインとのラブコメ展開もなあ…。「オールドボーイ」とか「復讐の毒鼓」みたいに、ヒロイン自体がサスペンスや物語の原動力になるなら兎も角、蛇足としか思えん。

若い作家さんなのは承知だけど、ジャンル的ディティールもストーリーも薄味。一度打ち切りになったのも納得の出来。

・異世界黙示録マイノグーラ

転生→ユニークスキル+相棒ゲット→困ってる部族助ける→配下に加え成り上がり開始。なろうテンプレ通りではあるが、作画のレベルが抜群に高いね。ヒロインを可愛く表情豊かに描き、きちんと演出で緩急をつけられるから、つるつる最後まで読める。

ほめ過ぎって思うでしょ?でも世の中には「黙れ(ドン!)」レベルのものがゴロゴロしてるワケで…。

・異世界のんびり農家

ユニークスキルで農園を広げ続ける話なのだけれど、繁殖して増えるのが動物のみならず人間もなのよね。原作者がエロゲライターらしくそういう話になるのは分かるのだけれど、全く描写がエロに振れない。

同じ農業系なろうの「駆除人」みたく、コミカライズ時にシズル感・肌の質感で扇情を誘うこともなく、淡々と「女増えましたー→ヤリましたー→コミュニティー広げましたー」を続けるだけ。あの平板な画とテンションで延々続けられると流石に笑えて来る。

…まあ話が面白いかと言われると…反応に困るが。

・Unnamed Memory

尊い。てぇてぇ…(語彙消失)。

・買い足すかもしれないメモ

メイドラゴン、異種族レビュアーズ、メイドインアビス、忍者と極道、アオのハコ、少年のアビス、逃げ若、

辺り。トリリオンゲームは池上画で敬遠してたけど世評がちゃんと高いので買う。

積ん読備忘録 2021/3/21時点

2021年3月21日 読書 突発企画。推定所要時間、積んだ理由の可視化を試みてみる。

・異形コレクション蠱惑の本 井上雅彦監修

残1時間

読み終わりたくねえよ…。毎週発刊して?

・21世紀の資本 トマピケティ

残3時間

映画原作。読みやすい本なんだけど如何せん量がね…。

・火星年代記 レイブラッドベリ

推定:6時間

世界で3番目に尊敬してる作家、ブラッドベリの代表長編。ブラッドベリの短編は詩情とノスタルジーに溢れていてどれも好きなんだが、長編は設定がふんわりしていてどうも好かん。

・珈琲城のキネマと事件 井上雅彦

推定:3時間

異形コレクション再開につき購入。まあさっくり読める量。

・神話の力 ジョーゼフキャンベルほか

推定:4時間

ハリウッド映画の英雄譚分析で最も有名なキャンベル。対談本なんで、これもさっくり読める。

・身分帳 佐木隆三

推定:5時間

映画原案本。森村誠一好きなのでとっつきやすそうな文体。

・宗教的経験の諸相 ウィリアムジェイムズ

推定:12時間

ジェームズガン監督の出世作「スーパー!」の精神的元ネタ。ジェイムズの代表作「プラグマティズム」はちんぷんかんぷんだったから、こっちの哲学本も手が出づらい。

・眩談、鬼談、幽談、冥談、厭な小説 京極夏彦

推定:4時間×3、5時間

日本で一番敬愛している作家、京極先生の短編集。京極作品で時代小説は葦編三絶するほど好きなんだけど、現代小説はどうもなあ…。

・Another 2001 綾辻行人

推定:5時間

アニメから入って、セルフスピンオフも読破済み。ハードカバー800pだけど、文字が大きいのであっさり読めそう。

・重力の虹 トマスピンチョン

推定:70時間

ハードカバー2段組文字ぎっしり、おまけに内容がSFドグラマグラ。重い。

・The Complete Little Women Louisa May Alcott

推定:170時間

映画原作。

アマゾンで原書注文するときに「550pか~。いけるかなー」と思いポチったが、実物はA3サイズに文字びっしり。1pあたりの文字量はpenguin classicsの更に3倍近くあると思う。ジャックロンドンの原書もこんな感じだったし、全集は覚悟して取り組まないといかんね。

概算としては296時間か…。よし、1年間は本買うの絶対に止めよう!

・異形コレクション蠱惑の本 井上雅彦監修

残1時間

読み終わりたくねえよ…。毎週発刊して?

・21世紀の資本 トマピケティ

残3時間

映画原作。読みやすい本なんだけど如何せん量がね…。

・火星年代記 レイブラッドベリ

推定:6時間

世界で3番目に尊敬してる作家、ブラッドベリの代表長編。ブラッドベリの短編は詩情とノスタルジーに溢れていてどれも好きなんだが、長編は設定がふんわりしていてどうも好かん。

・珈琲城のキネマと事件 井上雅彦

推定:3時間

異形コレクション再開につき購入。まあさっくり読める量。

・神話の力 ジョーゼフキャンベルほか

推定:4時間

ハリウッド映画の英雄譚分析で最も有名なキャンベル。対談本なんで、これもさっくり読める。

・身分帳 佐木隆三

推定:5時間

映画原案本。森村誠一好きなのでとっつきやすそうな文体。

・宗教的経験の諸相 ウィリアムジェイムズ

推定:12時間

ジェームズガン監督の出世作「スーパー!」の精神的元ネタ。ジェイムズの代表作「プラグマティズム」はちんぷんかんぷんだったから、こっちの哲学本も手が出づらい。

・眩談、鬼談、幽談、冥談、厭な小説 京極夏彦

推定:4時間×3、5時間

日本で一番敬愛している作家、京極先生の短編集。京極作品で時代小説は葦編三絶するほど好きなんだけど、現代小説はどうもなあ…。

・Another 2001 綾辻行人

推定:5時間

アニメから入って、セルフスピンオフも読破済み。ハードカバー800pだけど、文字が大きいのであっさり読めそう。

・重力の虹 トマスピンチョン

推定:70時間

ハードカバー2段組文字ぎっしり、おまけに内容がSFドグラマグラ。重い。

・The Complete Little Women Louisa May Alcott

推定:170時間

映画原作。

アマゾンで原書注文するときに「550pか~。いけるかなー」と思いポチったが、実物はA3サイズに文字びっしり。1pあたりの文字量はpenguin classicsの更に3倍近くあると思う。ジャックロンドンの原書もこんな感じだったし、全集は覚悟して取り組まないといかんね。

概算としては296時間か…。よし、1年間は本買うの絶対に止めよう!

「闇を愛する皆様。」

2020年11月23日 読書

https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334790998

「闇のなかで強く燦めく「想像の力」を信じる皆様。

怪奇と恐怖、幻想と驚異、人外の唯美……。言葉の力で現実を超えようとする小説の作者と読者の皆々様。

そして、なによりも……異形の短篇小説を愛してくださる皆様。お待たせいたしました。四十九冊目の《異形コレクション》をお届けします。」

おっぼぼぼぼぼぼぼぼ異形コレクション新刊出てたぁあああああああ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

異形コレクションというのは、幻想怪奇テイストの書下ろしアンソロジーシリーズ(番外編には名品の収録あり)。最長アンソロタイトルとして、ギネスだか世界記録だかを保持し文学賞も受けている確かな企画です。

いやーそれにしても、前回からほぼ10年ですか。傑作選『涙の招待席』だったり、現代ホラー小説の新鋭澤村先生との対談だったりで、ここ2年は異形の名をちょくちょく聞いてたとはいえ、まさかの復活。

思えば、前回が震災後だったのでコロナ禍真っ最中に再開するのも意義深さを感じる。とはいえ、大災害と違って創作が不謹慎と弾圧される世相ではないし、インドア産業が活性化してる時勢でもあるので商売的にも正しいか。

読むのが楽しみ過ぎるので、週末は百貨店の文具コーナーでブックカバー買おう。

「闇のなかで強く燦めく「想像の力」を信じる皆様。

怪奇と恐怖、幻想と驚異、人外の唯美……。言葉の力で現実を超えようとする小説の作者と読者の皆々様。

そして、なによりも……異形の短篇小説を愛してくださる皆様。お待たせいたしました。四十九冊目の《異形コレクション》をお届けします。」

おっぼぼぼぼぼぼぼぼ異形コレクション新刊出てたぁあああああああ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

異形コレクションというのは、幻想怪奇テイストの書下ろしアンソロジーシリーズ(番外編には名品の収録あり)。最長アンソロタイトルとして、ギネスだか世界記録だかを保持し文学賞も受けている確かな企画です。

いやーそれにしても、前回からほぼ10年ですか。傑作選『涙の招待席』だったり、現代ホラー小説の新鋭澤村先生との対談だったりで、ここ2年は異形の名をちょくちょく聞いてたとはいえ、まさかの復活。

思えば、前回が震災後だったのでコロナ禍真っ最中に再開するのも意義深さを感じる。とはいえ、大災害と違って創作が不謹慎と弾圧される世相ではないし、インドア産業が活性化してる時勢でもあるので商売的にも正しいか。

読むのが楽しみ過ぎるので、週末は百貨店の文具コーナーでブックカバー買おう。